18 Ottobre 2013

(Riflessioni randomiche sul film, in ordine sparso)

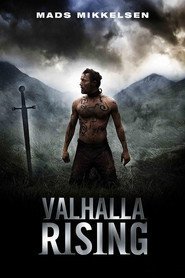

L’estetica si fa racconto e, come in una pittura rupestre, la sequenza di immagini si sostituisce pressoché totalmente alla parola, narrando una vicenda fuori dal tempo, in cui un uomo “emerso dall’Inferno” torna ad esso, attraversando l’Oceano.

Refn abbonda in simbolismi quasi animistici (il passaggio attraverso il limbo nebbioso, il “sapore” dell’acqua e l’acqua stessa intesa come strumento di passaggio da un “mondo” ad un altro) ed in potenti suggestioni pittoriche (senza tralasciare curiose deviazioni pop: basti pensare alla plastica immobilità dei corpi dei nativi, prepotentemente simili a quella di soldatini giocattolo) e, vista la solida geometria delle membra e la fissità delle pose, addirittura scultoree: non credo sia un caso, per esempio, che il volto in controluce di Mikkelsen, in almeno un paio di occasioni, non ricordi quello di una statua classica. Il suo occhio cieco, poi, è chiaramente quello vuoto dei marmi classici (così come, perlomeno, sono giunti a noi), eternamente fissi su un obiettivo noto solo ad essi (anche di One Eye non conosciamo scopi ed intenzioni, se non quello di liberarsi), ma non manca di riportare alla memoria anche la figura di Odino, il più importante degli dei del pantheon nordico, cieco ad un occhio (ecco, a mio parere, concedetemi l’ulteriore forzatura, uno dei significati del titolo: un dio del Valhalla… anzi “il” dio del Valhalla risorge/emerge dall’Inferno, appunto) o di eroi che, pur privati parzialmente di un senso, possiedono altri, indicibili poteri (non è un caso che One Eye sia un guerriero invincibile, quindi, e tale dettaglio mi ha fatto pensare, per esempio, anche alla figura di Zatoichi, il massaggiatore cieco abilissimo con la katana creato dal giapponese Shimozawa Kan).

Il gusto del regista danese per la precisione compositiva raggiunge alte vette, coinvolgendo lo spazio naturale che, in questo film, è totalmente soggiogato, piegato alla volontà estetica di Refn, tanto da trasformarsi in fondale artificiale, in quinta passiva: non esistono spazi costruiti (l’unico manufatto realizzato dall’uomo è la gabbia di One Eye), così il cielo plumbeo, le rocce, l’erba e gli alberi sono l’unica cornice possibile alla storia. L’ambiente non interviene mai nel racconto, se non in forma di simbolo, come detto, eppure è un elemento fondamentale e costitutivo dello stesso, poiché lo circoscrive con precisione: l’effetto, per dire, è quello dei fondali dei videogames. Essi paiono infiniti, ma possiedono un limite preciso, oltre il quale non esiste neppure l’ignoto.

Ho l’impressione che Refn abbia utilizzato questo concetto (o uno molto simile ad esso), per sottolineare l’inconcludenza del viaggio dei vichinghi (o di Cristoforo Colombo, o -per estensione- dell’Uomo) che, pretestuosamente, alla ricerca di un luogo, di un fine, di uno scopo, devono fare i conti con la finitezza (o, forse, con la compiutezza) del mondo.

Drammatici

Drammatici  Commedie Top

Commedie Top  Tutti gli Oscar

Tutti gli Oscar  Film italiani

Film italiani  Serie TV Drama

Serie TV Drama  Serie TV Comedy

Serie TV Comedy  Le origini del cinema

Le origini del cinema  Spaghetti Western

Spaghetti Western  Cinema & Resistenza

Cinema & Resistenza  NOMINATION OSCAR 2024

NOMINATION OSCAR 2024  Film stasera in TV

Film stasera in TV Film oggi in TV

Film oggi in TV Film oggi in TV

Film oggi in TV Film oggi in TV

Film oggi in TV

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.