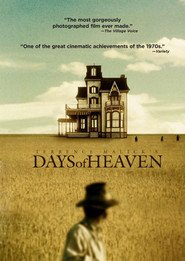

L’universo magico di Malick. / 5 Novembre 2014 in I giorni del cielo

(Otto stelline e mezza)

Incantevole.

Il secondo lungometraggio di Malick non è tale solo perché pregno di bellezza (natura, scenografie, costumi, fotografia…), ma soprattutto perché ha il respiro di una favola tragica, di un drammatico incanto.

Le immagini frammentarie e gli scarni dialoghi sembrano schizzi di un ampio quadro che si compone letteralmente sotto gli occhi dello spettatore, senza sovrastrutture, sofismi o premesse: accade ciò che deve accadere. Si fugge, si muore, si lavora, si ama, perché ciò pare essere nell’ordine magico-animistico delle cose.

Bill, Abby e Linda capitano in questo luogo come i cavalieri alla corte della dama del lago e cadono nella malìa che vi grava.

La fattoria immersa in una sconfinata e vuota prateria occupata da Chuck (il bravo Sam Shepard) sembra infatti soggiacere ad un incantesimo: circondata da una natura perlopiù amica e da numerose specie animali che, come il grano che cresce sempre abbondante, si prestano ad essere costitutivamente il sostentamento dei proprietari del terreno, la casa di hopperiana memoria (ma, guardandola, è inevitabile non pensare anche a certi lavori di Andrew Wyeth) è sempre in ordine, fornita di ogni ben di Dio, accogliente, pur senza essere amministrata da una governante e senza essere costantemente rigovernata da uno stuolo di domestici di cui le sue dimensioni, al contrario, sembrano necessitare. Come se fosse accudita da un popolo di elfi.

Guardando i paesaggi rappresentati da Malick, mi è venuto prepotentemente in mente il pittore di scorci americani descritto nel romanzo Moon Palace di Paul Auster. Malick, avvalendosi dei trucchi e dei mezzi del cinema, come un abile prestigiatore ha ricreato il Texas dei primi del Novecento in Canada, ha plasmato un luogo in vece di un altro, riproducendo (o meglio, creando) un Eden scomparso con attenzione filologica e spacciandolo per un incantesimo con una naturalezza commovente.

La voce fuori campo che lascia più spazio alle suggestioni che alla cronaca nuda e cruda dei fatti mostrati sullo schermo ha un prepotente fascino arcaico: i continui rimandi a dettagli sovrannaturali (su tutti, quello del diavolo nella fattoria o le dita fredde che lambiscono i capelli di Linda nelle notti sul fiume) conferiscono alla storia un alone di antico mistero degno dei racconti di Lovecraft e dei suoi succiacapre o l’ambientazione pseudo-stregonesca de Il crogiuolo di Miller.

Il bellissimo tema musicale composto da Morricone su traccia de Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns , poi, esalta splendidamente e rimpolpa questa dimensione magico-onirica.

Titoli di testa semplici, eppure fortemente evocativi del contesto e dell’atmosfera generale del film: riproducono alcuni dagherrotipi scattati evidentemente in epoche diverse, eppure contribuiscono a creare immediatamente un universo preciso, connotato da polvere e fame. Come riportato sul sito Art of Title, guardandoli non si può essere in nessun altro luogo se non lì, negli Stati Uniti della cosiddetta Gilded Age.

Drammatici

Drammatici  Commedie Top

Commedie Top  Tutti gli Oscar

Tutti gli Oscar  Film italiani

Film italiani  Serie TV Drama

Serie TV Drama  Serie TV Comedy

Serie TV Comedy  Le origini del cinema

Le origini del cinema  Spaghetti Western

Spaghetti Western  Cinema & Resistenza

Cinema & Resistenza  NOMINATION OSCAR 2024

NOMINATION OSCAR 2024  Film stasera in TV

Film stasera in TV Film oggi in TV

Film oggi in TV Film oggi in TV

Film oggi in TV Film oggi in TV

Film oggi in TV

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.