Un uovo sfonda la quarta parete / 4 Dicembre 2015 in I figli della violenza

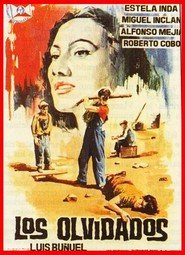

Benché (e non vorrei sbagliarmi) non fosse un ammiratore del Neorealismo cinematografico italiano, nel 1950 Luis Buñuel offrì al pubblico un film che, apparentemente, sembra condividere lo spirito del citato movimento culturale.

“Sembra”, per l’appunto, perché, in realtà, ne I figli della violenza, scientemente, viene evitata qualsiasi parvenza di positività e, soprattutto, qualsivoglia velleità estetica che non sia immediatamente riconducibile al sentimento surrealista a cui il regista spagnolo non sa e non può rinunciare.

Dopo aver visitato la periferia di Città del Messico ed aver conosciuto in prima persona molti rappresentanti delle masse di derelitti accalcate ai margini di una città in piena espansione economica, Buñuel affidò alle vicende di tre ragazzini l’architettura di una storia di miseria che affonda le proprie radici nella mancanza di Amore: Pedro è frutto di uno stupro, Jaibo non ha mai conosciuto i propri genitori, Ojitos è stato abbandonato dal padre in un mercato.

La scelta di Buñuel, quantomai realista, è quella di mostrare il totale abbrutimento di una società in cui i buoni sentimenti non sono giustificati e, anzi, sono causa di problemi, un contesto in cui perfino i bambini più piccoli, ormai, sono moralmente corrotti (vedi, le risate insistite dei fratelli minori di Pedro quando il ragazzino ripete più volte alla madre di avere fame e lei lo tratta malamente).

Forte anche dell’esperienza documentaristica di Terra senza pane, Buñuel mette in scena una serie di situazioni volutamente estreme ma non per questo improbabili, in cui vige la massima di hobbesiana memoria per cui homo homini lupus, e che si conclude con una scena terribilmente cruda, incapace di lasciare scampo alla serenità dello spettatore.

Il contrasto tra la civiltà metropolitana contemporanea e il micro-universo di derelitti che vive a margine di essa è ancora più stridente quando Buñuel sceglie di rappresentare quest’ultimo come un luogo fuori dal tempo e dallo spazio, e affidando a strumenti palesemente arcaici, come i sassi, i bastoni e i coltelli, la risoluzione dei conflitti, mostrando i rifugi costruiti alla bell’e meglio in cui le genti convivono ammassate le une sulle altre, in una promiscuità quasi primitiva in cui vigono ancora i retaggi superstiziosi di un passato che, qui, è -in realtà- tempo presente.

Buñuel critica pesantemente la cecità e l’ipocrisia dimostrata dall’uomo medio dinanzi a queste deprecabili situazioni in cui regna indiscusso il senso dell’Abuso, il quale trova origine e conferma nella costante ricerca di denaro e di sesso. L’uovo scagliato da Pedro direttamente sulla lente della telecamera squarcia la quarta parete, rende palpabile anche alla platea la prigione “sociale” entro cui è rinchiuso e suona, idealmente, il campanello delle coscienze: “Ma vedete come sono ridotto, io, che sono solo un bambino?”, sembra voler gridare, qualora non fosse stata sufficiente, per esempio, la drammatica scena del lavoro alla giostra (bimbi costretti a muovere attrazioni su cui giocano altri bambini).

Preziosi, anche dal punto di vista visivo, gli inserti onirici: dal primo di essi, quello del sogno di Pedro, emerge chiara una delle successive costanti buñueliane, quello della donna-madre-santa-meretrice (e, a proposito di costanti, gambe femminili polite e burrose e maliziosamente bagnate di latte, perfino, ricorrono quasi come un marchio di fabbrica); dal secondo, il sogno di Jaibo, prorompe quello della Morte che, come in una danse macabre medievale, si raccoglie nelle figure di un cane rabbioso, di una fossa, della paura -ineluttabile- della solitudine.

Drammatici

Drammatici  Commedie Top

Commedie Top  Tutti gli Oscar

Tutti gli Oscar  Film italiani

Film italiani  Serie TV Drama

Serie TV Drama  Serie TV Comedy

Serie TV Comedy  Le origini del cinema

Le origini del cinema  Spaghetti Western

Spaghetti Western  Cinema & Resistenza

Cinema & Resistenza  NOMINATION OSCAR 2024

NOMINATION OSCAR 2024  Film stasera in TV

Film stasera in TV Film oggi in TV

Film oggi in TV Film oggi in TV

Film oggi in TV Film oggi in TV

Film oggi in TV