4 Maggio 2013

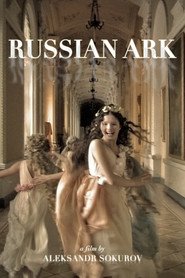

In principio ci sono giovani ufficiali e dame che entrano da un ingresso secondario. Li segue, per poi abbandonarli, lo sguardo in soggettiva del narratore, con la sua voce off, e a lui si affianca un personaggio nobile, europeo e spettinato. Ah, e con dei tacchi che Geri Halliwell e Berlosconi si contenderebbero volentieri. Questa bizzarramente assortita coppia si appresta a percorrere stanze e stanze dell’Hermitage, il museo all’interno del Palazzo d’Inverno di San Pietroburgo. Ma magari fosse solo così. Perché il percorso diviene una rassegna di persone/aggi della Russia dell’altroieri e di oggi, e l’unità temporale esplode e non c’è alcun ordine cronologico nella sequenza di situazioni che i due incrociano, man mano che una stanza leva e l’altra metti. Con questi Zar, dame, Zarine, ambasciatori, Zaroni e fiocchi di neve, talora i due parlano, altre volte passano inaperçus (che è una molto bella parola, e le poche volte che capita l’occasione la si butta sempre lì volentieri). Nemmeno il ruolo di guida è ben chiaro, in quanto si alternano l’uno con l’altro nello spiegarsi a vicenda ciò a cui stanno assistendo. La loro odissea nei secoli della storia si conclude con un grandioso ballo a palazzo, con pizzi e musica e soldatini gallonati, che segna la chiusura di un’epoca. E la voce se ne va, lasciando l’europeo, triste per il passare del tempo, che ha scelto di restare in mezzo a quella magnificenza, come se potesse così renderla senza fine. Non bisogna essere Gasparri per non capire (ritiro, si capisce) che la voce è Sokurov stesso, che l’europeo, così dandy e insopportabile, è l’Europa, e che tutto il resto è la RUSSIA, tutto maiuscolo. Come all’inizio un ingresso, nel finale c’è un’uscita secondaria, che scarica la folla su di un mare nero, e l’arca russa è, sarebbe, sarà appunto l’Hermitage, questo vascello che solca le onde del tempo con al suo interno l’insieme di memorie storiche/artistiche/culturali che hanno fondato la Russia. Sokurov canta il suo amore smodato per la patria (che già son poco nazionalisti di loro i russi, sìsì), e lo fa con questo film difficile e splendido, scegliendo di girare tutto con una steadicam in un unico e sbalorditivo piano sequenza di 96 minuti – scena girata, secondo wiki, il 23 dicembre 2001, al terzo tentativo. Già questo probabilmente basterebbe per farne qualcosa di imperdibile, 33 sono le stanze dell’Hermitage attraverso cui si muove la camera, circa duemila gli attori e comparse varie che fluttuano e danzano e fuggono intorno ad essa, in un virtuosismo organizzativo e registico la cui composizione, proprio nel senso di mettere insieme i pezzi, è difficile anche solo da immaginare, figurati. Il virtuosismo non è fine a se stesso, in quanto permette quel passaggio del film nell’ambito della fantasmagoria, ritorno del cinema alla reverie propria del cinema delle origini, quando lo stupore rendeva lo schermo dei cinema più un sogno ipnotico che non un lenzuolo appeso in una stanza buia.

Ciò detto tra l’affastellarsi di metafore, su vita/morte/tutto/ecc, non si sfugge dalla trappola del rimpianto di una, di tante epoche così tanto meglio, dove tutto scintillava e vivere era una danza continua in un immenso salone illuminato da fiammelle danzanti a suono d’orchestra. Ed è un discorso che potrebbe fare mia nonna, e tua nonna, e invero tutti i nonni.

Drammatici

Drammatici  Commedie Top

Commedie Top  Tutti gli Oscar

Tutti gli Oscar  Film italiani

Film italiani  Serie TV Drama

Serie TV Drama  Serie TV Comedy

Serie TV Comedy  Le origini del cinema

Le origini del cinema  Spaghetti Western

Spaghetti Western  Cinema & Resistenza

Cinema & Resistenza  NOMINATION OSCAR 2024

NOMINATION OSCAR 2024  Film stasera in TV

Film stasera in TV Film oggi in TV

Film oggi in TV Film oggi in TV

Film oggi in TV Film oggi in TV

Film oggi in TV

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.